![]() e voyage jusqu’à Agde fut tranquille, on ne s’approcha

guère de la côte par peur des brigands embusqués sur la colline de Cette, et le

débarquement se fit par un beau matin d’août. La route vers Béziers était bien

tracée, parcourue par de nombreux convois de marchandises, essentiellement de vin,

et le trajet fut vite parcouru. Arrivés à l’entrée de la ville les voyageurs

demandèrent si on connaissait le troubadour Urbain Grandpied : les hommes

de garde se mirent à ricaner bêtement et sans donner davantage d’explications

indiquèrent la direction du château. La même demande à l’entrée du château eut

exactement le même résultat, on les renvoya vers un des serviteurs. L’heure du

repas de midi étant proche on les fit asseoir à la grande table et ils

attendirent tranquillement : la comtesse entra au bout d’un moment, suivie

des ses dames et d’une sorte de cour ; Urbain était dans la suite et

s’assit directement à la droite de la dame, un serviteur s’approcha de lui et

lui montra ses deux amis auxquels il fit un signe discret mais ne se leva pas.

Antoine et Bourguignon allaient d’étonnement en étonnement : Antoine ne

connaissait pas les mœurs des nobles aussi la situation ne lui apparaissait pas

dans toute son étrangeté, mais Bourguignon était nettement plus intrigué :

Urbain était assis à la place du seigneur ! Comment cela était-il

possible ?

e voyage jusqu’à Agde fut tranquille, on ne s’approcha

guère de la côte par peur des brigands embusqués sur la colline de Cette, et le

débarquement se fit par un beau matin d’août. La route vers Béziers était bien

tracée, parcourue par de nombreux convois de marchandises, essentiellement de vin,

et le trajet fut vite parcouru. Arrivés à l’entrée de la ville les voyageurs

demandèrent si on connaissait le troubadour Urbain Grandpied : les hommes

de garde se mirent à ricaner bêtement et sans donner davantage d’explications

indiquèrent la direction du château. La même demande à l’entrée du château eut

exactement le même résultat, on les renvoya vers un des serviteurs. L’heure du

repas de midi étant proche on les fit asseoir à la grande table et ils

attendirent tranquillement : la comtesse entra au bout d’un moment, suivie

des ses dames et d’une sorte de cour ; Urbain était dans la suite et

s’assit directement à la droite de la dame, un serviteur s’approcha de lui et

lui montra ses deux amis auxquels il fit un signe discret mais ne se leva pas.

Antoine et Bourguignon allaient d’étonnement en étonnement : Antoine ne

connaissait pas les mœurs des nobles aussi la situation ne lui apparaissait pas

dans toute son étrangeté, mais Bourguignon était nettement plus intrigué :

Urbain était assis à la place du seigneur ! Comment cela était-il

possible ?

Toute la journée se passa dans le château, mais jamais Urbain ne prit contact avec eux et c’est seulement tard le soir, après un copieux festin, qu’ils le virent entrer discrètement dans l’écurie où ils étaient installés : - Mes amis, quel bonheur de vous revoir ! Vous n’imaginez pas le guépier dans lequel je me suis fourré ! Il faut que vous me sortiez de là à tout prix ou j’y laisserai ma tête… - Mais explique, Bon Dieu, que fais-tu là ? Tu couches avec la comtesse, malheureux ? - Même pas ! Interdiction de toucher, c’est de « l’amour courtois » comme elles appellent ça ! |

|

Urbain raconta alors son histoire. Arrivé à Béziers il fit son travail de troubadour : il chantait ses chansons le soir pendant le repas et de temps en temps dans la journée lorsque le comte s’ennuyait, mais celui-ci dut partir régler quelque conflit. La comtesse et ses suivantes lui demandèrent alors davantage de chansons, de venir dans leurs appartements privés, et lui, comme un imbécile, accepta et joua le jeu ; mais il mettait tellement de sentiment dans ses chansons d’amour qu’elles le prirent au sérieux, particulièrement la comtesse qui l’élut Roi de son cœur. Depuis il était comme le seigneur du château mais avait interdiction formelle de sortir : qu’allait-il se passer lorsque le comte reviendrait… Bourguignon demanda :

- Combien de temps avons-nous à ton avis ?

- Aux dernières nouvelles le comte est vers Carcassonne et devrait rentrer d’ici quatre-cinq jours !

- Il y a sûrement un souterrain : tous les châteaux ont des souterrains. Tu ne sais pas d’où il part ?

- Je n’y avais pas pensé, mais je vais essayer de savoir.

Le lendemain soir Urbain revint discrètement mais les nouvelles n’étaient pas bonnes :

- J’ai posé la question à un serviteur mais il n’a jamais entendu parler de souterrain. Je n’ose pas demander à quelqu’un d’autre, la comtesse risque de l’apprendre.

- Merde ! Il faut que je trouve moi-même et vite !

|

Bourguignon avait quand même une carte dans sa manche dont il ne parla pas à ses amis : les tailleurs de pierre forment une confrérie soudée depuis de nombreuses années et ont mis au point toute une série de signes de reconnaissance et de marques ; certains signes sont apparents et apposés sur les pierres qu’ils taillent, d’autres ne le sont pas : une entaille dans la pierre, une marque ressemblant à un éclat, une pierre disposée d’une certaine manière sont autant d’indications pour celui qui sait. Bourguignon se mit au travail dès le lendemain en commençant par les cuisines, lieu le plus accessible et le plus bas du château : en général les marques étaient apposées sur les cheminées, mais ici il ne trouva rien. |

Trois jours durant il farfouilla de droite à gauche, ses yeux exercés scrutant les embrasures de fenêtre, les chambranles de porte, les linteaux de cheminée. Enfin le soir du troisième jour une pierre formant saillie au dessus de l’entrée du donjon lui donna espoir, mais il fallait entrer dans le donjon, chose qui n’allait pas de soi.

De toutes manières Bourguignon avait l’intention d’enseigner les signes secrets à Antoine, aussi lui expliqua-t-il la situation et ce qu’il cherchait : il fallait qu’il entre dans le donjon où il trouverait l’entrée du souterrain, mais comme il ne pourrait certainement pas ressortir il devrait s’enfuir avec Urbain ; Antoine devait faire diversion pour lui permettre d’entrer, quitter le château et les attendre sur l’Orb avec une barque de manière à quitter la ville sans passer par les portes : Bourguignon était sûr que le souterrain débouchait sur la rivière au pied du château. Pour Urbain on ne pouvait pas le prévenir mais comme sa chambre était dans le donjon il le récupérerait quand il irait se coucher.

Ainsi fut fait : vers six heures du soir, quand les ombres s’allongeaient dans la cour, Antoine distraya les gardes quelques instants, le temps pour son ami de se glisser dans leur dos ; silencieusement Bourguignon descendit immédiatement vers les cachots où une autre marque lui montra qu’il était sur le bon chemin : une fausse porte de cellule dissimulait l’entrée du passage qui descendait bien vite à l’intérieur de la falaise. Il ne restait plus qu’à attendre Urbain. Vers les dix heures du soir du bruit se fit entendre, les gardes souhaitant bonne nuit à la comtesse et à sa suite, Bourguignon se dissimula dans un recoin mais ne put attraper Urbain au passage : il allait falloir trouver sa chambre !

Après avoir attendu une bonne heure il se décida à sortir et commença à grimper l’escalier en colimaçon : s’il croisait quelqu’un c’était fini ! Heureusement ce ne fut pas le cas et Bourguignon commença à écouter aux portes : ceci lui éviterait au moins d’entrer chez des gens éveillés. A sa grande surprise il reconnut la voix d’Urbain derrière une porte somptueusement décorée, la voix qui lui répondit était celle de la comtesse : cet imbécile n’avait pas tout dit !

- Amour courtois, mon cul ! bougonna Bourguignon, prêt à tout laisser tomber.

Heureusement pour Urbain l’amitié fut la plus forte et il resta : mais comment le faire sortir de là sans éveiller les soupçons de la comtesse ? Il n’y avait pas trente-six solutions :

- Madame, dépéchez-vous, cria-t-il à travers la porte, le comte est sur le pont-levis ! Venez l’accueillir !

Un grand bruit se fit à l’intérieur, la porte s’ouvrit brutalement, la comtesse se précipita dans l’escalier sans même voir Bourguignon qui se dépècha d’entrer et d’appeler Urbain :

- Sors de là, imbécile, ce n’est pas vrai, elle va revenir bien vite, il faut se dépêcher !

Urbain sortit de sous le lit où il s’était caché complètement nu, attrapa ses affaires et courut derrière son ami : l’escalier fut descendu à une vitesse phénoménale, les cachots traversés plus vite que le vent, la fausse porte ouverte sans bruit et ils commencèrent à descendre dans le noir le plus total. Heureusement il y a des codes lorsqu’on construit des souterrains : il faut garder la main contre le mur du côté gauche où des pierres en saillie indiquent les changements ; oblique vers le bas pour un escalier descendant, horizontale pour un palier, à angle droit pour un virage, etc. Ainsi Bourguigon et Urbain arrivèrent sans encombre à la sortie en un temps record : celle-ci était bien au bord de l’eau, dissimulée derrière un taillis, il ne restait plus qu’à appeler Antoine. Bourguignon imita le cri de la chouette et cinq minutes plus tard une ombre noire s’approcha d’eux au fil de l’eau : tout allait bien et le soleil levant les trouva à l’embouchure de l’Orb.

Urbain était désolé de la perte de son luth, mais il avait au moins sauvé sa peau… provisoirement. Il devait néanmoins disparaître de la circulation pendant un moment.

A cet endroit du récit le narrateur doit s’interrompre pour un certain nombre de raisons : les personnages vont sortir du territoire qui nous intéresse et leurs aventures ne présenteront peut-être pas le même intérêt pour le lecteur ; par ailleurs leurs pérégrinations vont les emmener au loin et le nombre de pages augmenter de manière considérable ; enfin le nœud de l’histoire restant le devenir de l’amour de Rose et Antoine (bien que nous n’ayons pas la moindre idée des sentiments de Rose, si jamais elle en a) nous allons nous limiter à leurs possibles retrouvailles.

|

|

Les trois amis partirent donc vers le Sud, Antoine décidant de rester avec Bourguignon et Urbain jusqu’en Catalogne ; ils se séparèrent là : Bourguignon resta dans la région, Urbain continua vers le Sud et l’Andalousie où il espérait apprendre beaucoup de choses et Antoine se dirigea vers l’Ouest. Il ne réussit jamais à rejoindre Martin Lerouge mais accompagna d’autres pélerins sur le chemin : il en profita pour étudier le plus possible les différentes sortes d’architecture qu’il rencontra, travailla continuellement à une statuette représentant Rose, fit quelques chantiers avec des maîtres maçons et finit par arriver à Saint-Jacques. Le chantier de la cathédrale était en pleine activité et il resta près d’un an y travailler et apprendre : la difficulté du travail sur le granit local lui en apprit beaucoup, mais c’est dans la statuaire que son talent se révéla. Il avait une sorte de génie pour repérer le sens de la taille, pour visualiser les formes à sculpter, pour rendre une expression, un mouvement, un drapé. Lorsqu’il repartit il était devenu un bon sculpteur : il ne lui manquait que de la pratique pour être excellent. Un groupe de moines de l’abbaye de Psalmody près d’Aigues-Mortes lui proposa de revenir avec eux en bateau : on irait ainsi jusqu’à Toulouse, à pied de Toulouse à Narbonne et en bateau jusqu’à destination. En paiement ils lui demandaient simplement de venir exécuter une douzaine de chapiteaux dans leur cloître.

Le voyage de retour fut donc beaucoup plus rapide : les vents furent bons, les chevaux tirèrent bien le long de la Garonne et la route fut rapide.

Antoine s’attaqua à la sculpture des chapiteaux du cloître avec une sorte de frénésie : il allait choisir les pierres qui étaient ensuite livrées par bateau, il apprit à lire et se plongea dans l’étude de la Bible où il trouvait l’inspiration nécessaire et les moines stupéfaits voyaient apparaître sous son ciseau la Cène, les apôtres, les animaux de la création : il sculpta même un éléphant à partir d’une enluminure trouvée dans un manuscrit. Un maître maçon se chargeait quand à lui des colonnes du cloître et de monter les chapiteaux.

Un jour, un des marins qui transportaient les pierres lui raconta que le port de Melgueil allait être fermé car les nautes qui transportaient les marchandises vers la côte avaient été arrêtés par l’Inquisition et attendaient d’être jugés : ils pratiquaient toujours leurs rites musulmans en secret. Personne ne voulait prendre leur place, la navigation sur l’étang étant trop dangereuse pour qui ne le connaissait pas ; de toutes manières l’ensablement était tel que l’on ne pouvait transporter que peu de marchandises à la fois, ce n’était plus rentable et le comte ne s’était pas opposé à leur arrestation. La nouvelle mit Antoine dans un état épouvantable : il arrêta immédiatement le travail, se réfugia à l’hôtellerie et engloutit trois pichets de vin coup sur coup.

Après une nuit passée à cuver son vin il se demanda s’il pouvait faire quelque chose pour ces malheureux : il allait falloir se battre contre l’Inquisition ce qui n’était pas une mince affaire ; celle-ci avait montré son efficacité dans la lutte contre les cathares et peu de gens osaient l’affronter. Seul l’abbé de Psalmody, la plus grosse abbaye de la région, pouvait le faire mais il allait falloir lui proposer du solide en échange…

Depuis son arrivée à l’abbaye Antoine avait exploré les environs et particulièrement les marais salants dont provenait une grande partie des revenus des moines : le Roi leur avait affermé quelques années auparavant la production et la vente du sel moyennant une redevance annuelle importante ; la différence entre ce qu’ils retiraient de l’exploitation et la redevance n’était pas encore très importante mais ils espéraient bien augmenter substantiellement leur bénéfice.

Deux difficultés majeures obéraient cependant les résultats ; d’une part la productivité était assez faible, les saulniers qui exploitaient les marais étaient des sortes d’artisans indépendants et le détournement de quantités importantes de sel au profit des contrebandiers ne laissait que la moitié de la production aux moines ; d’autre part la récolte du sel se faisait de manière assez simple et ceci depuis l’époque romaine : à l’aide d’un système de vannes on faisait entrer l’eau de mer sur des surfaces planes encadrées de bourrelets de terre appelées tables, on laissait l’eau s’évaporer jusqu’à ce que le sel cristallise, enfin on ratissait les cristaux qui étaient transportés à dos d’homme ou en barque. La méthode présentait deux inconvénients : à la moindre grosse pluie le sel était redissous dans les tables et la récolte perdue, par ailleurs la superficie occupée par les tables était telle qu’une surveillance efficace des saulniers était quasiment impossible.

Antoine vit tout de suite une solution simple au problème mais n’en parla à personne, se disant que si on n’y avait pas pensé auparavant c’est que ce n’était pas possible à réaliser. Mais il devait trouver quelque chose à monnayer avec le supérieur de l’abbaye et c’était sa seule possibilité : il demanda à rencontrer le Père abbé.

- Alors, mon fils, que désirez vous ?

- Oh, mon père, bien peu de choses, je pense avoir trouvé un moyen de doubler les revenus de l’abbaye, voire de les tripler.

- Pardon, mon fils, ai-je bien entendu ?

- Oui, oui, je vous assure, c’est tout à fait possible !

- Eh bien, allez-y, dites moi tout …

- Euh, c’est-à-dire qu’il faudrait quand même être d’accord sur ma récompense.

|

|

|

Si tout autre qu’Antoine avait fait cette proposition à l’abbé celui-ci serait parti d’un grand éclat de rire et aurait tourné le dos à son interlocuteur sans même écouter plus loin, mais ce dernier avait montré tellement de sérieux dans son travail, tellement d’honnêteté avec les moines qu’il se dit que ça ne coûterait rien de négocier. On pourrait se dire qu’une fois qu’Antoine aurait livré son secret le Père abbé pouvait très bien ne pas tenir son engagement, mais les temps étaient autres : une parole donnée était sacrée, le risque de se trouver damné pour l’éternité était grand et personne ne souhaitait prendre ce genre de risque, en tout cas pas le supérieur d’une abbaye importante.

- Bon, d’accord, que souhaitez-vous ?

L’abbé pensait qu’Antoine lui demanderait de l’argent ou quelqu’autre bien matériel, mais il fut surpris de la demande :

- Il faut que vous fassiez libérer les gens qui ont été emprisonnés par l’Inquisition à Melgueil mon Père.

- Mais je n’ai aucun pouvoir sur l’Inquisition mon fils, vous savez bien qu’ils dépendent uniquement du Pape.

- Oui, oui, je sais, mais je sais qu’ils ont aussi besoin d’argent et vous pouvez peut-être proposer un rachat.

- Mouais, peut-être, ça se fait de temps en temps et je connais un peu le frère dominicain qui s’en occupe, je sais qu’il n’est pas toujours insensible aux espèces sonnantes et trébuchantes ; je vais lui demander de venir examiner un cas d’épilepsie et j’aborderai la question avec lui, nous verrons bien. Mais auparavant il faut que vous me disiez ce qu’il faut faire pour le sel, je vous promets de faire tout mon possible pour vos amis.

|

|

|

- Eh bien voilà : il faut évidemment limiter les surfaces de récolte et qu’elles soient suffisamment proches de l’abbaye pour une surveillance efficace ; d’autre part perdre une partie de la récolte à cause d’une pluie ou d’une inondation n’est pas très raisonnable : si on fait entrer l’eau de mer par vagues successives sur les tables avec à chaque fois des concentrations en sel plus importantes, vous ne perdrez pas tout. Sur une première table on fait entrer l’eau de mer, au bout de deux semaines ou un mois on fait passer cette eau sur une deuxième table, une troisième, etc. Sur la dernière table on récolte le sel directement. S’il y a une pluie on retarde simplement la récolte de la durée nécessaire. On peut même creuser des étangs de stockage où on mettra l’eau salée à l’abri pendant l’hiver. Enfin les tables de récolte peuvent être proches de l’abbaye et vous limitez le vol.

- C’est vraiment une très bonne idée, mon fils, mais il va y avoir une révolution chez les saulniers…

- Certainement mais vous pouvez peut-être contourner le problème en les affranchissant et en les payant nettement mieux : par rapport à ce que ça risque de vous rapporter le jeu en vaut certainement la chandelle…

Dès l’automne Antoine fut chargé de dresser les plans des nouvelle tables : il fallait arraser les anciennes de manière à ce que l’eau s’écoule de l’une à l’autre sans difficulté, installer des vannes un peu partout, creuser des fossés d’écoulement pour l’eau de pluie, mais tout se déroula sans difficultés dès que les saulniers furent affranchis et payés le double de ce qu’ils gagnaient auparavant plus un pourcentage de la récolte. D’anciens faux-saulniers se firent même embaucher… A la fin du printemps les travaux étaient finis, la mise en eau pouvait commencer. Le résultat dépassa toutes les espérances : on multiplia la production par trois et les bénéfices de l’abbaye furent multipliés par dix ! Le Père abbé exultait.

Dès qu’Antoine s’était mis au travail celui-ci avait fait venir son confrère responsable de l’Inquisition à Melgueil : le procès n’allait pas tarder à avoir lieu, il avait d’ailleurs déjà convoqué l’évêque de Maguelonne et le supérieur de l’abbaye de Gellone comme juges. Au bout d’une journée de discussions acharnées un accord fut enfin trouvé : Psalmody versait mille sous melgoriens par personne : celles-ci seraient jugées et condamnées, mais le jour de l’exécution des mannequins seraient brûlés à leur place. Le dominicain sauvait la face et le prix était raisonnable.

Il ne fallait pas que les prisonniers soient mis au courant de l’accord, ils risquaient de vendre la mêche, aussi l’abbé consigna-t-il Antoine à l’intérieur de l’abbaye et pour lui éviter toute tentation le fit accompagner en permanence par un garde armé. Enfin le procès eut lieu : la vingtaine de prisonniers était dans un état lamentable, ayant subi de nombreuses tortures au cours de leur détention mais seuls cinq en étaient morts. C’étaient des gens résistants.

Au lendemain du procès Antoine fut autorisé à se rendre à Melgueil où il obtint de rendre visite au père de Rose : celui-ci était persuadé qu’il allait être brûlé vif d’ici peu mais gardait toute sa dignité ; pendant ses pérégrinations Antoine avait appris un peu d’arabe et la conversation fut un peu moins difficile :

- Je te reconnais ! Tu es le fils de chien qui a découvert le visage de ma fille ! Que veux-tu à un pauvre homme qui n’a jamais rien fait d’autre qu’implorer le nom de son Dieu ?

- Rien mon ami, rien ; je suis désolé de ce que j’ai fait mais je ne savais pas, j’étais encore jeune et je sortais de ma campagne, j’implore ton pardon.

- Quelle importance peut bien avoir mon pardon… Tu vois bien ce qui nous arrive !

|

Antoine lui expliqua la situation : ils ne seraient pas brûlés, dans quelques jours on les conduirait sous bonne escorte à une nef qui appareillerait vers Al Andalus où ils seraient débarqués. C’était tout.

- Et pourquoi as-tu fait tout cela ?

- Pour ta fille : je l’aime depuis que je l’ai vue sur le radeau ! Si elle veut de moi je suis prêt à m’en occuper et à vivre avec elle. J’ai déjà une femme dont je suis séparé aussi ne pourrons nous pas nous marier tout de suite.

- Je ne sais pas ce que veut ma fille, mais si tu ne l’épouses pas ne compte pas sur elle : après ce qui vient de se passer elle ne pourra pas rester ici !

Le désespoir envahit Antoine et il revint à l’abbaye dans un état pire que lorsqu’il avait appris la nouvelle de l’emprisonnement ; il ouvrit son cœur au Père abbé :

- Il faudrait déjà avoir des nouvelles de ta femme mon pauvre ami.

|

Heureusement les moines sont des gens très efficaces et ils reçurent des nouvelles rapidement : celle-ci avait réussi à faire croire au village qu’Antoine était mort sur la route de Saint-Jacques et s’était remariée avec un frère de Pierre Julien … Le supérieur vit immédiatement la solution au problème : Antoine devait disparaître corps et biens ; si jamais on découvrait qu’il était vivant les problèmes qui se poseraient deviendraient insurmontables et tout serait remis en question. Il proposa donc la chose suivante à Antoine : on ferait croire à sa mort en construisant une tombe, on lui fabriquerait un nouvel état-civil, quand à lui il irait vivre avec Rose dans l’étang de Melgueil où peu de gens s’aventuraient maintenant, on lui amènerait les pierres régulièrement et il pourrait continuer son travail de sculpture. L’abbé gagnait sur tous les tableaux : il aurait un sculpteur exceptionnel sous la main pour décorer le cloître et l’église, un architecte pour les bâtiments, un ingénieur pour s’occuper des marais salants et en plus il ne pourrait pas s’en aller !

Antoine vit bien ce que gagnait le Père abbé mais il lui était tellement reconnaissant pour ce qu’il avait déjà fait qu’il accepta avec joie. En plus l’idée de passer sa vie avec Rose, libéré de toutes les autres contraintes, le transportait d’allégresse.

Un clair matin de janvier le convoi de prisonniers partit de Melgueil vers Lattes, bien encadré par les gardes du tribunal inquisitorial ; subitement une petite chose enroulée dans des vêtements innommables roula dans le fossé, les gardes firent semblant de ne rien voir. Antoine attendait une centaine de mètres en arrière du convoi mais la tension était trop forte et il courut comme un fou à la rencontre de Rose qui se relevait prudemment :

- Tu ne me dois rien ; je suppose que si tu es là c’est que tu m’aimes aussi. Je m’appelle Antoine.

- Je ne t’ai vu qu’une fois mais depuis ton visage occupe toute mon âme : je serai à toi pour le reste de ma vie. Je m’appelle Ouarda ce qui signifie Rose dans ta langue.

|

|

Notes

La plupart des détails historiques sont réels ; vous avez du comprendre que l’action se déroule à la fin du 13e siècle, la dernière croisade de St Louis date de 1270, année de sa mort en Tunisie. Le gothique est en plein essor dans le Nord mais le roman jette ses derniers feux et quels feux dans le Sud : St Gilles et St Trophime (postérieur de 30 ans) datent de cette période.

* La réutilisation de matériaux plus anciens dans le portail de St-Gilles est l’indication d’une occupation fort ancienne. La vis fut et est visitée par les compagnons du Tour de France qui en ont fait de très nombreuses reproductions : ils ont laissé de nombreuses marques sur les murs de l’escalier. Sur le portail voici ce qu’en dit Prosper Mérimée en 1834 dans ses Notes de voyage :

C’est sur la façade que s’est épuisé tout le caprice, tout le luxe de l’ornementation bysantine. Elle se présente comme un immense bas-relief de marbre et de pierre, où le fond disparaît sous la multiplicité des détails. Il semble qu’on ait pris à tâche de ne pas y laisser une seule partie lisse : colonnes, statues, frises sculptées, rinceaux, motifs empruntés aux règnes végétal et animal, tout cela s’entasse et se confond ; des débris de cette façade on pourrait décorer dix édifices somptueux. Devant tant de richesses prodiguées avec une profusion inouïe, le spectateur ébloui d’abord, attiré de tous les côtés à la fois, et ne sachant où arrêter ses regards, a peine à reconnaître des formes générales. C’est l’inconvénient du style bysantin : on ne peut l’apprécier que de très près. De plus loin qu’on aperçoit un monument grec ou romain, on en saisit l’ensemble, on en devine les détails ; mais un édifice du XIIe siècle, c’est un bijou qu’on doit pour ainsi dire examiner à la loupe.

Pour ce qui est de la ville de St-Gilles elle fut le quatrième pèlerinage de l’Europe chrétienne aux cours des 11e et 12e siècle : le jour de la Saint Gilles, quand on promenait les reliques on a pu compter jusqu’à 50 000 pélerins ! A partir du milieu du 13e la ville commence à péricliter et son pèlerinage est remplacé par celui de Rocamadour.

Le problème de la vis est plus complexe : si la construction date du 12e comme le veut la tradition c’est un exploit extraordinaire en terme de taille de pierre et un exemple unique pour l’époque. Ceci dit on voit apparaître le même type de construction dans la région vers la fin du 16e et la vis date peut-être de cette époque. Elle faillit être détruite au début du 19e mais un cordonnier de l’époque réussit à obtenir son sauvetage …

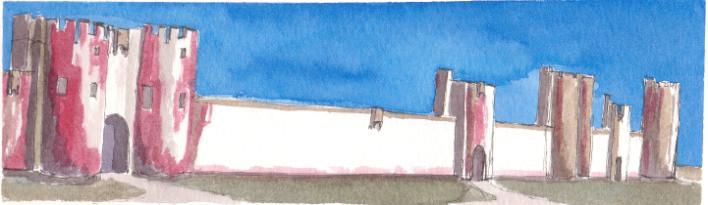

* Le touriste qui passe à Vauvert n’a aucune idée de ce qu’est la vieille ville située à flanc de coteau : le dessin représente une vue de la vieille ville, l’église étant assez récente (17e - 18e).

* De même Baillargues, située sur la nationale a beaucoup de charme et mérite un arrêt. Ces villages étaient effectivement des haltes sur le chemin des provençaux vers St Jacques de même que Gallargues et Vendargues. Le chemin partait alors vers l’Ouest après Montpellier par Montarnaud, Aniane, St Jean de Fos, St Guilhem, St Jean de la Blaquière, Soumont, Lodève et poursuivait par le sud-Aveyron jusqu’à Castres, Toulouse, le col du Somport, Jaca où l’on rejoignait le « camino dels Francès ».

* Le développement de la France à cette époque est considérable et permet un accroissement de la population et des richesses : c’est une sorte de pré-Renaissance avec ses cours d’amour, ses jeux floraux et les innombrables constructions de l’époque. La Guerre de Cent-Ans viendra mettre fin à cette période faste.

* La création de Montpellier date de l’an 1000 environ et est probablement due à ce qu’elle fut une halte sur le chemin de St Jacques. La ville se hissera au rang de capitale régionale en l’espace de 300 ans : les constructions ont dû être intenses et surtout les puissants voisins, l’évêque de Maguelonne et le comte de Melgueil (Mauguio maintenant), seront défaits et ramenés au rang de vassaux soumis par la dynastie des Guilhem.

* Les sarrasins naturalisés sont une invention, mais il est probable que certains sont restés sur place au cours des siècles… par exemple ils ont occupé pendant un siècle la région de St Tropez et des alliances avec les autochtones se sont nouées.

* Le port d’utriculaires a effectivement fonctionné depuis l’époque romaine jusqu’à la période considérée : il n’existe guère de documents sur la question.

* L’aventure d’Urbain avec la comtesse de Béziers a bien existé mais je n’ai pas retrouvé mes sources…

* L’invention du collier d’épaule pour les chevaux a permis de développer le trafic fluvial, ceux-ci ont alors remplacé les bœufs dans la traction des bateaux.

* L’abbaye de Psalmody a bien sûr existé : il n’en reste plus qu’un des murs de l’abbatiale à St Laurent d’Aigouze ; St Louis lui avait affermé les salins d’Aigues-Mortes et ses biens étaient immenses. Les guerres de religion et la Révolution ont eu raison d’elle.

* Les marais salants de Peccais ont fourni de très nombreuses ressources à l’Eglise puis au Roi. Les problèmes techniques évoqués ne seront résolus qu’au 16e siècle, j’ai quelque peu anticipé. Par ailleurs au même moment Sully fera détruire tous les autres marais salants de la côte sauf deux petits salins plus au sud.

Pour la technique de production moderne voici comment ça se passe :

1- La mise en eau du salin (mars) : au début du printemps, saison où les évaporations naturelles deviennent plus importantes que les pluies, l'exploitation est mise en eau grâce à une station de pompage située à 12 km au Sud de l'entrée du salin. Elle est composée d'un canal la reliant à la mer et d'un groupe de 5 pompes totalisant un débit de 45 millions de mètres cubes d'eau de mer.

2- Printemps : la concentration. Sous la conduite des sauniers ces eaux, au fur et à mesure de l'évolution de leur concentration sous l'effet du soleil et des vents, circulent sur 136 bassins (ou partènements) totalisant une surface d'évaporation de 7500 hectares. Ceinturés par plus de 450 km de digues et mis en communication par 800 ouvrages, ce sont en général d'anciens étangs sur lesquels la saumure parcourt, en trois mois et demi, un trajet moyen de l'ordre de 60 km au cours duquel les 9/10ème du volume des eaux pompées à la mer étant progressivement évaporés, la teneur en sel (Na Cl) de l'eau de mer passe de 29 grammes par litre en mer à 260 grammes par litre à l'entrée des cristallisoirs.

3- Eté : la cristallisation. Constitués de 52 bassins rectangulaires de 5 à 11 hectares les cristallisoirs, ou tables salantes, couvrent une superficie de 410 hectares. En année moyenne les saumures saturées qui y sont introduites entre avril et septembre déposent un gâteau de sel de 9 centimètres d'épaisseur. Les saumures saturées, dont l'épaisseur sur table varie de 15 à 20 centimètres, ont une belle couleur rose due à des micro-organismes du type algues microscopiques, appelées " Dunaliella Salina ".

4- Septembre : récolte du sel de mer. La récolte a lieu une fois par an, avant les fortes pluies d'automne. Durant un mois, toutes les énergies sont mobilisées pour " lever " un sel de qualité. Les récolteurs, spécialement étudiés, moissonnent le gâteau de sel en le soulevant délicatement du sol. Cette méthode permet de recueillir un sel particulièrement pur, dont le taux de chlorure de sodium atteint 99.5 %, soit un pourcentage supérieur à celui préconisé par la norme alimentaire internationale en vigueur (codex alimentarius).

Jusqu’au milieu du 19e les bateaux allant pêcher la morue venaient se ravitailler en sel à Aigues-Mortes avant de partir.

|

|

Voilà, le voyage se termine ici… pour l’instant. Il nous faut remercier tous les habitants de l’étang qui par leur gentillesse, leur spontanéité ont permis le réalisation de ce travail : Claude Issoire, Roland Guerrero, tous les propriétaires de cabanes dont nous ne connaissons pas le nom.

Une pensée également pour celles qui ont travaillé avec nous par près de 40° et pas toujours à l’ombre : Jeanne, Marie, Yolaine, enfin sans l’énergie de Marie-José, rien de tout cela ne se serait produit.