![]() l

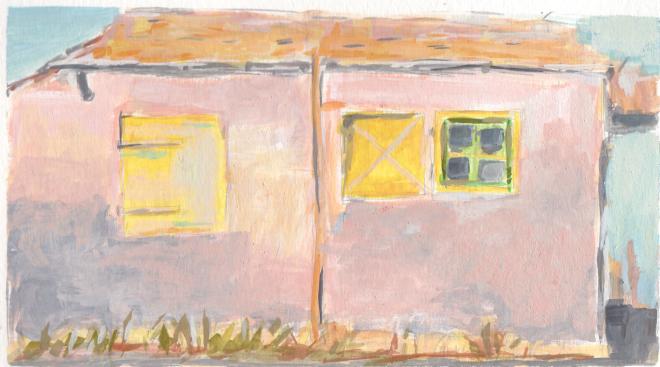

y avait à Lunel à la fin de la dernière guerre un riche marchand de vin, Félix

Estrada, qui tenait de son père une cabane jaune : c’était une très jolie

petite cabane construite en pierre avec des volets métalliques et un toit en

tuiles. Oh, l’intérieur n’était pas bien grand mais comme de toutes manières il

n’y mettait jamais les pieds ce n’était pas très génant.

l

y avait à Lunel à la fin de la dernière guerre un riche marchand de vin, Félix

Estrada, qui tenait de son père une cabane jaune : c’était une très jolie

petite cabane construite en pierre avec des volets métalliques et un toit en

tuiles. Oh, l’intérieur n’était pas bien grand mais comme de toutes manières il

n’y mettait jamais les pieds ce n’était pas très génant.

Cette cabane avait été construite par son grand-père paternel, Gregorio Estrada, originaire de Valence : dans cette région d’Espagne se trouve un des plus grands marais d’Europe, l’Albuffera, qui ressemble par bien des côtés aux étangs languedociens. Le grand-père Gregorio était venu en France chassé par la misère au début du siècle et faisait le même métier qu’en Espagne : pêcheur.

|

|

|

|

Félix avait épousé une demoiselle Antoinette Capdeville, fille d’un vigneron, propriétaire de quelques hectares de vigne à Lunel. Lorsque vint la mode de boire des vins cuits à l’apéritif, celui-ci eut l’idée de génie de passer un contrat de fourniture de muscat avec la société Dubonnet ce qui lui assurait un revenu régulier et confortable. A partir de là les affaires allèrent de mieux en mieux dans la famille Capdeville et le gendre finit par se lancer dans le négoce de vin. Le transport des vins se faisait alors en barriques transportées par des péniches de faible gabarit : à l’époque Lunel avait un port auquel aboutissait le canal le long duquel était située la petite maison jaune.

Mais le monde moderne était en marche et il devint vite plus facile pour le commerce d’utiliser le train et les wagons-citernes aussi le trafic fluvial péréclita et petit à petit le port se trouva déserté. Félix qui était conseiller municipal suggéra un jour de remblayer le port (il avait peut-être l’idée de récupérer quelques terrains à construire…) et de se débarrasser du canal qui ne servait plus à rien et qui coûtait même de l’entretien en le revendant à la commune voisine de Marsillargues.

Le conseil municipal, enchanté de se débarrasser de cette dépense inutile et de voir le centre de Lunel devenir une place comme dans les autres villes, vota à l’unanimité la proposition de Félix qui se chargea des négociations avec Marsillargues ainsi que des travaux de comblement. Le grand-père Gregorio avait eu plusieurs enfants dont l’aîné, Mathieu, avait épousé une fille de Mauguio, Inès Garcia, avec qui il avait eu Félix comme unique enfant ; Inès avait une soeur, Imaculada Concepcion, que l’on appelait Ima. |

|

Le père d’Inès, Paco, était du même village espagnol que le grand-père Gregorio où il faisait du maraîchage ; or à Mauguio jusqu’à l’arrivée de maraîchers espagnols on ne faisait pousser qu’un peu de vigne : lorsque ces derniers débarquèrent, recrutés comme saisonniers pour les vendanges, ils s’aperçurent que la terre était largement propice à des cultures autrement plus rentables que la vigne, d’autant plus que l’eau nécessaire à l’irrigation se trouvait à peine un mètre sous le sol. Paco réussit donc à acheter deux hectares de mauvaise vigne et prospéra dans la culture des salades, tomates et autres melons.

La colonie espagnole de Mauguio grossissait petit à petit et ses membres masculins prirent l’habitude de se réunir le dimanche, jour du marché, dans un petit café de la Grand-place ; quand au grand-père Gregorio il venait tous les dimanche à Mauguio vendre son poisson sur le marché, mais il repartait en général directement dans son marais une fois le marché terminé. Un beau jour un besoin pressant l’amena à déserter son étal et à entrer dans le café… où il tomba nez à nez avec Paco qu’il avait bien connu quarante ans auparavant ! Vous imaginez leur surprise et surtout leur émotion. On s’embrassa, on se fit mille accolades, on se raconta quarante années de vie et on en arriva à la conclusion qu’il fallait se revoir et pas plus tard que le dimanche suivant.

|

Ainsi la famille Garcia prit l’habitude de venir les dimanche après-midi au bord du canal : les enfants jouaient sous les arbres, plongeaient dans l’eau saumâtre, essayaient d’attraper les anguilles à la main pendant que leurs mères préparaient la paella et que leurs pères se racontaient leurs souvenirs d’enfance. |

Puis on se mettait à table vers trois-quatre heures, on dégustait tranquillement la paella aux poissons pêchés le matin même, on faisait une petite sieste à l’ombre des pins et des tamaris et la journée s’écoulait dans le calme et le bonheur. Vers huit heures la famille Garcia emballait ses affaires ainsi que les quelques poissons pris à la ligne dans l’après-midi, et s’en retournait à sa ferme de Mauguio. Certaines fois le grand-père Gregorio les prenait dans sa barque à la fin du marché et en traversant l’étang les amenait directement à la maison jaune ; mais le soir il fallait ramener tout ce petit monde par le même chemin et c’est là que Mathieu montrait sa force et son savoir-faire : fort comme un bœuf il n’avait aucune difficulté à se frayer un chemin parmi les roseaux et les plantes aquatiques, il poussait sur sa perche de toute ses forces et ramenait tout le monde au bercail. C’est pendant ces retours romantiques que Inès et Mathieu tombèrent amoureux : elle se blotissait timidement à ses pieds sur le banc de nage et admirait l’impression de puissance qui se dégageait de tous ses gestes ; quand à lui il voyait dans sa tenue austère un gage de courage et d’honnêteté, dans son clair sourire l’espoir d’une vie heureuse malgré la dureté des temps.

Parfois, pendant les grosses chaleurs, la famille Garcia restait dormir sur place, Paco regagnant seul la ferme au petit matin. Il fallut construire un abri : personne ne roulait sur l’or et on prit des planches, des portes, des fenêtres de récupération ; un toit de tôle ondulée complétait la masure que l’on peint en vert, reste de la peinture utilisée pour les petites grues portant les filets destinés à la pêche aux jôles. Toute la marmaille s’entassait ainsi pour la nuit dans la cabane verte sur un lit de roseaux séchés et chahutait à qui mieux mieux jusqu’à ce que la fatigue vainque les plus résistants. Comme il y avait énormément de moustiques on laissait toutes les ouvertures fermées pendant la nuit, aussi un des grands jeux était le concours de pets… c’était à celui qui arriverait à faire sortir tout le monde de la cabane ! La tante Imma qui était veuve de guerre se joignait parfois à eux ce qui la sortait de sa dépression permanente.

Inès et Mathieu se marièrent donc en 1920, Gregorio mourut l’année suivante et Félix naquit encore un an plus tard. Inès mourut du paludisme en 1925, Mathieu fut inconsolable de la perte de sa femme, il décida néanmoins, pour des raisons pratiques, de se remarier avec sa belle-sœur. Mais la nature est ainsi faite qu’un garçon naissait au bout de quelques mois : François.

Mathieu vivait et travaillait dans la maison jaune, la cabane verte restant inutilisée la majeure partie de l’année ; Félix et François allaient en barque à l’école de Lansargues, village le plus proche des cabanes à travers les étangs. La guerre se passa assez tranquillement, les cabanes servirent parfois de refuge pour des maquisards ou des tziganes recherchés par les Nazis ; le paludisme frappa encore très fort en 1947, année de très grosses chaleurs où mourut Mathieu. Félix avait alors vingt-cinq ans et avait noué des relations avec les viticulteurs de Lunel ce qui lui permit de sortir de l’étang ; François en avait vingt-et-un et poursuivit le métier paternel. Imma resta à la charge de François, Félix envoyant un peu d’argent quand cela était possible. La maison jaune resta la propriété de Félix, qu’il laissa utiliser à François, la cabane verte revenant à François. |

|

Félix n’était pas un garçon méchant, il était simplement ambitieux : la vie misérable de sa jeunesse lui pesait et se retrouver admis (enfin presque) dans une famille bourgeoise lui était un peu monté à la tête. Aussi lorsqu’il fit part tardivement de ses projets à son frère et à sa tante-belle-mère il était trop tard : le canal le long de la maison allait être comblé et si ce n’était pas le cas (la décision dépendait de Marsillargues maintenant) il deviendrait un bras mort promis à l’envasement à plus ou moins long terme. De toutes manières pour arriver à faire vivre ce bout de canal il faudrait le draguer régulièrement, ce qui était hors de portée des finances de François. Par ailleurs François utilisait le canal pour amener son poisson à Lunel ainsi que pour d’autres transports, l’obturer signifiait l’achat d’un autre moyen de transport et là encore c’était extrèmement difficile.

|

La discussion fut orageuse, les deux frères en vinrent presque aux mains, et sans la présence d’Ima se seraient définitivement fâchés. Félix rentra à Lunel tard dans la nuit en se demandant quoi faire mais rien ne vint : il était trop engagé dans cette histoire pour faire marche arrière, la considération générale qu’il avait obtenue avec sa proposition lui interdisait de reconsidérer sa position. Il raconta tout à Antoinette en rentrant : celle-ci qui commençait depuis quelques temps à penser qu’elle avait fait une mésalliance enfonça vigoureusement le clou de manière à avoir prise sur son mari. Bref Félix fut pris au piège de son ambition et décida finalement de laisser faire les choses : la rupture avec la famille était consommée. |

Pour François les choses allèrent de mal en pis : Marsillargues ne combla pas le canal mais ce dernier commença à s’envaser progressivement ; les plantes, les roseaux avançaient petit à petit à l’intérieur du chenal, la progression devenait de plus en plus difficile et les efforts pour aller pêcher à l’étang de plus en plus grands. Il avait néanmoins conservé de la guerre quelques grenades et autres pains de plastic ce qui lui permettait quand le vent soufflait fort du nord de pêcher à la grenade : le bruit de l’explosion ne parvenait pas aux autres pêcheurs, c’était alors une pêche miraculeuse, et lorsqu’il faisait ça lorsque les cours étaient au plus haut les profits étaient conséquents.

Malheureusement il finit par se faire prendre et par être exclu de la communauté des pêcheurs : la vie devint alors extrèmement difficile et l’idée de la vengeance commença à germer dans son esprit.

|

|

|

|

Félix de son côté avait des rêves de grandeur : le tourisme de masse commençait à se développer, Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, la Grande-Motte en projet n’étaient pas bien loin de Lunel et les Salins du Midi mettaient à ferme leurs immenses terrains sablonneux plantés de vignes. Dans la lignée de son beau-père, Félix eut alors l’idée de prendre ce fermage et de produire un vin rosé qui bénéficierait de la publicité faite par la ville : en y mettant le paquet on devait pouvoir convaincre le touriste crédule que le rosé frais était synonyme de vacances à la mer et autres fariboles…

|

Il consentit donc les importants investisse-ments nécessaires à cette opération, emprunta aux banques, à son beau-père et au bout de deux ans les premières bouteilles sortaient des machines dernier cri. Lorsque François apprit les réalisations de son frère son projet de vengeance commença à prendre corps ; en fait les terrains affermés par son frère sont en dessous du niveau de l’eau : du Rhône d’un côté, du Vidourle d’un autre et de la mer sur un troisième ; un système complexe de vannes et de pompes permet de réguler les différents niveaux et de faire entrer de l’eau douce ou de l’eau salée en Camargue. L’épouvantable idée de François fut de faire sauter les digues pour inonder les terrains et détruire toutes les vignes au passage : le plastic restant de la guerre devait lui permettre de mener cette idée à bon port. |

Le 9 septembre 1958 un très gros orage cévenol provoqua une crue du Vidourle, ce qu’on appelle une « vidourlade », d’autre part le vent soufflait très fortement du sud et l’eau ne s’écoulait que difficilement dans la mer dont le niveau avait d’ailleurs monté d’une cinquantaine de centimètres. L’occasion était trop belle, aussi le 10 septembre à 8 heures du matin une première série d’explosions se fit entendre du côté des marais salants : les vendangeurs qui commençaient la cueillette du raisin virent l’eau de mer entrer en tournoyant dans les vignes puis petit à petit le niveau s’élever, mais ça ne suffisait pas à François... Le même jour à 17 heures, alors que tout le monde avait quitté les lieux, s’escrimant à colmater les brêches, la digue du Vidourle sauta en trois endroits différents : l’eau se déversa cette fois en gros bouillons balayant tout sur son passage. La cave, l’usine d’embouteillage, les bâtiments administratifs, tout fut détruit. La fortune de Félix partait en fumée.

On retrouva facilement le coupable qui fut rapidement jugé et condamné à cinq ans de prison ferme : il n’y avait eu que des dégats matériels. Ima fut désespérée du geste de son fils et se laissa mourir de chagrin. Antoinette effrayée par les résultats de l’ambition de son mari demanda le divorce et l’obtint rapidement. Félix était ruiné, seul, et n’avait plus qu’un endroit au monde où se réfugier : la cabane jaune.

Dans sa ruine il réussit à emporter de quoi meubler sommairement la cabane : particulièrement une cuisinière à bois à peu près neuve et un réfrigérateur qu’il venait d’acheter. Il s’installa donc et vécut chichement de la pêche pendant quelques années ; il avait espéré que l’électricité arriverait rapidement aux cabanes pour pouvoir brancher le réfrigérateur mais cet espoir fut déçu : la municipalité de Marsillargues trouvait que cela coûtait trop cher… quand à la cuisinière elle resta dehors, la cabane n’ayant pas de cheminée. |

|

Ses cinq années de prison avaient un peu calmé François et lorsqu’il revint aux cabanes il s’installa sans mot dire dans la cabane verte : pendant une dizaine d’années les deux frères vécurent côte à côte sans s’adresser la parole jusqu’au jour où l’un des deux, personne ne sait lequel, décida que cela avait assez duré et tenta d’assommer l’autre avec une rame de barque. Lorsqu’on retrouva les cadavres des deux frères l’un gisait au sol, une profonde entaille au cerveau provoquée par le coin de la cuisinière, l’autre étranglé par la porte du frigo ; personne n’a jamais pu expliquer comment ils avaient réussi ce tour de force. On les enterra tous deux devant la maison jaune, un olivier de Bohème planté sur chaque tombe.

Ami, si tu te promènes parmi les cabanes et que tu vois la jaune et la verte, une cuisinière et un frigo éparpillés entre les deux, recueille toi entre les arbres et aie une pensée pour Félix et François.